Autres articles

-

«Mohamed El Hihi…Mémoire de vie» : Nouvel ouvrage sur les parcours et les extensions de l’éducateur de générations

-

Enfants en situation de rue à Casablanca

-

Investissement dans le championnat marocain : Vers une puissance économique et sportive à la hauteur du rayonnement et du statut du Maroc dans le monde

-

Mobilisation, organisation et ouverture : Les clés pour une victoire de l’USFP en 2026

-

Une femme pure

« Une image traverse la pensée de la chine ancienne-à la fois l’irrigue et la relie — celle de l’eau. L’eau ne se fige dans aucun aspect déterminé, elle ne s’immobilise en aucun lieu particulier. La moindre chose parmi les choses-la plus vive, la plus alerte… Parce qu’elle se renouvelle constamment d’elle-même et que s’écoulant d’un amont invisible, son cours n’en finit pas de progresser. ‘Dans le monde, il n’y a rien de plus souple et de plus faible que l’eau, mais pour attaquer ce qui est dur et fort, rien ne peut la surpasser.’ dis le Laozi » 1

Les transitions énergétiques du passé ont été initiées et pilotées par l’être humain et la technologie a toujours été leur vecteur. Pour la transition actuelle, la menace du changement climatique est le principal facteur, l’être humain la subit. Les questions les plus pertinentes à l’heure actuelle sont : comment pouvons-nous en tirer profit ? Comment atténuer ses risques et naviguer sur ses vagues en toute sécurité ? Pendant toute transition, un nouveau système économique se met en place et le conventionnel doit disparaître.

Comme le disait le philosophe italien Antonio Gramsci : « L’Ancien Monde se meurt et le Nouveau Monde tarde à apparaître c’est dans ce clair-obscur que surgissent les monstres ». Survivre la transition revient à savoir comment apprivoiser ses monstres en adoptant une approche activo-adaptative. Se contenter des outils et moyens du passé mène au piège des « bonnes pratiques » déjà dépassées. Les fondamentaux sont sur le point de changer, signifiant une opportunité d’atteindre de nouveaux sommets par de nouveaux acteurs comme tout aussi bien signalant pour quelques-uns le début de la fin.

L’un des aspects de ce moment est que la capacité d’extraction des minéraux stratégiques et critiques doit augmenter rapidement pour atteindre les objectifs de zéro émission nette, mais les délais de mise en production de nouvelles mines sont longs et incertains. La capacité de transformer ces minéraux en matériaux utilisables doit également la suivre. La construction d’une infrastructure énergétique peut prendre plus d’une décennie. La construction est dans la plupart des cas un processus relativement efficace, prenant de deux à quatre ans, mais la planification et l’autorisation pourraient prendre de deux à sept ans, selon le cas, entraînant des retards et créant des goulots d’étranglement, comme nous l’apprenons dans l’approche systémique, les délais de réalisation créent des oscillations entre l’offre et la demande, ce qui compliquerait davantage la situation. Cependant, le côté positif du moment est également important parce qu’il recèle un avantage concurrentiel potentiel pour les débutants. Il suffit de s’armer d’une perspicacité et d’un changement du « mindset ». Aussi, est-il, fort utile d’être à l’affût des signaux faibles, des narratifs que les acteurs commencent à formuler, de les synthétiser, d’en dégager du sens et passer directement à l’action. Bref, c’est une mise en place de nouvelles croyances. Dans ce nouveau contexte, de génération d’une nouvelle économie, où les oscillations de l’offre et la demande sont de mise, les risques sont de plus en plus renouvelés, la Chine mène le jeu et s’impose comme principal acteur sur pratiquement tous les créneaux de la chaîne de valeur de l’énergie verte.

Les transitions énergétiques du passé ont été initiées et pilotées par l’être humain et la technologie a toujours été leur vecteur. Pour la transition actuelle, la menace du changement climatique est le principal facteur, l’être humain la subit. Les questions les plus pertinentes à l’heure actuelle sont : comment pouvons-nous en tirer profit ? Comment atténuer ses risques et naviguer sur ses vagues en toute sécurité ? Pendant toute transition, un nouveau système économique se met en place et le conventionnel doit disparaître.

Comme le disait le philosophe italien Antonio Gramsci : « L’Ancien Monde se meurt et le Nouveau Monde tarde à apparaître c’est dans ce clair-obscur que surgissent les monstres ». Survivre la transition revient à savoir comment apprivoiser ses monstres en adoptant une approche activo-adaptative. Se contenter des outils et moyens du passé mène au piège des « bonnes pratiques » déjà dépassées. Les fondamentaux sont sur le point de changer, signifiant une opportunité d’atteindre de nouveaux sommets par de nouveaux acteurs comme tout aussi bien signalant pour quelques-uns le début de la fin.

L’un des aspects de ce moment est que la capacité d’extraction des minéraux stratégiques et critiques doit augmenter rapidement pour atteindre les objectifs de zéro émission nette, mais les délais de mise en production de nouvelles mines sont longs et incertains. La capacité de transformer ces minéraux en matériaux utilisables doit également la suivre. La construction d’une infrastructure énergétique peut prendre plus d’une décennie. La construction est dans la plupart des cas un processus relativement efficace, prenant de deux à quatre ans, mais la planification et l’autorisation pourraient prendre de deux à sept ans, selon le cas, entraînant des retards et créant des goulots d’étranglement, comme nous l’apprenons dans l’approche systémique, les délais de réalisation créent des oscillations entre l’offre et la demande, ce qui compliquerait davantage la situation. Cependant, le côté positif du moment est également important parce qu’il recèle un avantage concurrentiel potentiel pour les débutants. Il suffit de s’armer d’une perspicacité et d’un changement du « mindset ». Aussi, est-il, fort utile d’être à l’affût des signaux faibles, des narratifs que les acteurs commencent à formuler, de les synthétiser, d’en dégager du sens et passer directement à l’action. Bref, c’est une mise en place de nouvelles croyances. Dans ce nouveau contexte, de génération d’une nouvelle économie, où les oscillations de l’offre et la demande sont de mise, les risques sont de plus en plus renouvelés, la Chine mène le jeu et s’impose comme principal acteur sur pratiquement tous les créneaux de la chaîne de valeur de l’énergie verte.

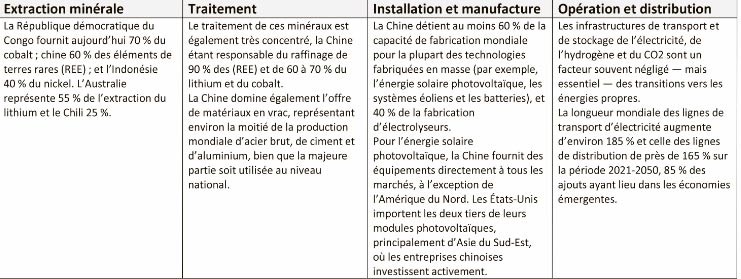

Source: IEA:2

Chaine de valeur de l’Energie verte

Comment la chine est arrivée là ou d’une autre façon, comment la chine s’est trouvée là par la force des choses. Était-ce une planification ? Une imposition par l’ampleur du pays et de son économie ? Dans quelles mesures les principes de la philosophie chinoise ont été utilisés instinctivement comme leviers par la société chinoise. Suivant cette belle histoire en rétrospective.

2020-2024 : Un leadership renforcé

Dans un contexte mondial post Covid-19, de transformation digitale accélérée avec un accent de plus en plus accru sur la durabilité et les changements climatiques, de tensions géopolitiques persistantes, notamment avec les États-Unis, d’incertitudes économiques et de Vulnérabilité de la chaîne d’approvisionnement mondiale, l’économie chinoise se distingue par la résilience dans la fabrication et la résistance de ses chaînes d’approvisionnement. Elle renforce aussi son leadership en matière de 5 G, d’IA et de technologies vertes par le maintien d’un fort marché intérieur. Malgré la dépendance de l’économie chinoise à l’égard du commerce mondial dans un contexte de protectionnisme croissant, de contraintes environnementales et de ressources, les décideurs chinois se sont trouvés aptes à agir pour renforcer les politiques en matière d’Énergie verte ainsi que le développement des technologies y afférant, à étendre l’infrastructure numérique et le commerce électronique et participer activement aux accords mondiaux sur le climat — l’engagement à atteindre la neutralité carbone d’ici 2060 annoncé en 2020 3.

Une démarche qui dénote l’utilisation du principe : « Vision holistique et équilibre » (Zhengti Guan). Une approche holistique du développement qui équilibre la croissance économique avec la durabilité environnementale. Ce principe bien ancré dans la culture chinoise a guidé les stratégies globales de la Chine visant à équilibrer le développement économique avec les objectifs environnementaux, garantissant un développement durable et un leadership mondial dans les technologies vertes. Un leadership qui ne serait pas renforcé sans les initiatives déjà prises par la chine auparavant notamment le fort soutien gouvernemental à l’innovation, le développement de son partenariat et de l’Infrastructure afin de renforcer sa connectivité mondiale

2010-2020 : sur les pas d’un leadership mondial

Les années 2010s étaient marquées par la montée du populisme et du protectionnisme en Occident, et le développement des technologies de « perturbation » : l’IA, big data l’IOT. L’attention au changement climatique et à la durabilité commence à gagner de l’importance, l’économie numérique et les innovations technologiques connaissent un essor. Ces années étaient aussi marquées par les rivalités géopolitiques croissantes notamment entre les USA et la Chine. Dans ce contexte, la Chine renforce son leadership en énergies et technologies renouvelables, par un fort soutien gouvernemental à l’innovation et au renforcement de la connectivité mondiale par le lancement de l’initiative BRI — Belt and Road initiative 4 afin d’investir dans plus de 150 pays. Par ailleurs, la Chine a lancé l’initiative Made in China 2025, en 2015 pour booster la qualité des produits manufacturés. Son engagement envers l’Accord de Paris s’est confirmé par des investissements dans les énergies vertes. On pourrait remarquer aussi que ces initiatives ont été mises en œuvre en se basant sur un autre principe de la philosophie chinoise : « Patience stratégique et progrès progressifs » (Zhanlüe Naixin) : mettre l’accent sur les progrès progressifs et réguliers pour atteindre les objectifs stratégiques. Ce principe a permis à la Chine de se concentrer sur l’autosuffisance technologique et le leadership en matière d’énergie verte, garantissant ainsi des progrès malgré les incertitudes mondiales. Un progrès qui n’aurait pas eu lieu sans une économie nationale forte, une base industrielle manufacturière solide et une classe moyenne en croissance.

2000-2010 : les bases nationales renforçant le développement économique à l’internationale

Le Contexte économique international des années 2000s était marqué par la mondialisation et la montée de l’économie numérique, la crise financière de 2008 et l’émergence des BRICS, des déséquilibres commerciaux et des mesures protectionnistes couplés aux défis environnementaux accentués par les contraintes en matière de ressources. L’économie chinoise était marquée par une Base manufacturière solide, une augmentation des capacités technologiques et une classe moyenne en croissance boostant la consommation. Ceci lui a permis de se distinguer par un leadership dans le secteur manufacturier, par le renforcement des exportations qui elles même ont tiré la croissance. Pour maintenir cette croissance et répondre aux besoins d’une classe moyenne en développement, le gouvernement chinois à renforcé les investissements dans les infrastructures nationales et l’urbanisation. Ceci a favorisé l’expansion du marché intérieur et la base des consommateurs. Cependant, cette expansion industrielle avait un impact sur la qualité de l’environnement dans les principales villes chinoises. En outre, l’économie chinoise avait des difficultés de dépendance excessive à l’égard des exportations et des disparités régionales en matière de développement économique. Ces conditions ont poussé le gouvernement chinois à lancer des initiatives telles que, le Plan de relance massif en réponse à la crise financière de 2008, les Investissements dans les technologies ferroviaires à grande vitesse, la Promotion de l’énergie verte et du développement durable, déjà initiée par le lancement de la loi sur les énergies renouvelables en 2005. Le but de cette loi était d’améliorer le taux des énergies renouvelables dans le mix énergétique chinois. Une incitative qui a été prise pour atténuer la dépendance de l’économie chinoise aux énergies fossiles en grande partie importées et améliorer la qualité de vie affectée par une industrialisation accrue. Une fois encore, les Chinois ont utilisé l’un des principes de la philosophie chinoise comme levier pour initier un développement durable : « Durabilité et visions à long terme » (Changyuan Yanguang) pour se concentrer sur le développement durable et la planification à long terme. Ce principe a poussé la Chine à investir de façon précoce dans des projets structurants d’énergie verte et d’infrastructures qui, non seulement répondaient aux défis économiques immédiats, mais jetaient également les bases d’une croissance durable. Une croissance qui ne serait pas durable sans une forte base industrielle.

1990-2000 : L’industrialisation accrue

Les années 90s étaient marquées par la fin de la guerre froide, conduisant à un moment d’unipolarité par les États-Unis comme puissance dominante, l’Expansion de l’Union européenne et les progrès rapides dans les technologies de l’information et de la communication (TIC). Ces conditions ont ouvert des opportunités d’Intégration dans l’économie mondiale par le commerce et l’investissement, l’accès aux technologies avancées et la demande croissante de biens de consommation. Cependant, ces années étaient marquées par la crise financière asiatique (1997-1998), la concurrence croissante d’autres économies en développement et l’Instabilité politique et sociale due à des changements économiques rapides. Dans ce contexte, la chine a entamé une Industrialisation rapide grâce à une main d’œuvre abondante et de plus en plus de qualifiée, créant un marché d’exportation en croissance. Cette industrialisation a eu par ailleurs l’effet de dégradation de l’environnement et la dépendance à l’égard d’une industrie manufacturière à faible valeur ajoutée. Dans ce contexte, la chine a poursuivi la libéralisation économique et l’adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2001 l'afin de maintenir la croissance de ses exportations. Elle a mis en œuvre des politiques visant à attirer les investissements directs étrangers (IDE) tout en mettant l’accent sur les mises à niveau technologiques, de développement des compétences de la main d’œuvre, couplées avec le développement des infrastructures afin de créer des produits à forte valeur ajoutée. On pourrait aussi déceler en filigrane le principe d’« Harmonie et équilibre » (Hexie) qui met l’accent sur le développement équilibré et l’harmonie sociale. On aurait dit que ce principe a guidé l’approche de la Chine pour s’intégrer dans l’économie mondiale tout en maintenant la stabilité sociale, le développement des compétences et en assurant un développement régional équilibré, éléments cruciaux qui ont permis la transition et l’intégration de l’économie chinoise dans l’économie mondiale. Une intégration qui n’aurait pas réussi sans la mise en place des bases de l’économie libérale auparavant.

1980-1990 : le pragmatisme chinois

Durant les années 80s, le monde était en pleine guerre froide, avec d’importantes tensions géopolitiques entre les États-Unis et l’URSS. La mondialisation économique a commencé à prendre forme avec le développement du commerce, des investissements internationaux et la montée des économies nouvellement industrialisées (NIE) en Asie. Ceci a ouvert des opportunités en termes d’accès aux marchés mondiaux pour la fabrication et le transfert technologique depuis les pays développés. D’un autre côté, le monde était marqué par une instabilité politique dans diverses régions, le protectionnisme commercial dans les pays développés et des changements technologiques rapides qui auraient conduit à un désavantage concurrentiel de la chine.

L’économie chinoise était marquée par la Main-d’œuvre abondante. Cependant, elle avait des lacunes comme le sous le développement des infrastructures, le manque de technologies avancées et de compétences en gestion et l’accès limité aux marchés internationaux. Le gouvernement chinois a montré un engagement envers l’Initiation des réformes économiques et de politiques d’ouverture par Deng Xiaoping 7. Ce dernier a créé des zones économiques spéciales (ZES) pour attirer les investissements étrangers et a mis en œuvre des réformes orientées marché dans l’agriculture et l’industrie. Ces initiatives n’auraient pas étés réussies sans s’appuyer sur un autre principe philosophique chinois : « Pragmatisme et adaptabilité » (- Shishi Qiushi), elles étaient axées sur les résultats pratiques en adaptant les politiques aux conditions locales. Ce principe a permis à la Chine de mettre en œuvre et d’ajuster ses stratégies, garantissant le succès des ZES et attirant les investissements étrangers cruciaux, pour jeter les bases d’une économie en croissance durable.

Leçons à en tirer

En suivant cette évolution par rétrospective, on pourrait apprendre que la chine planifiait certes, mais elle a surtout exploité le potentiel de chaque situation, en se basant sur ses actifs et sur son potentiel de développement d’abord interne. Ce potentiel a été valorisé par un système de prise de décision efficace, efficient et vivant, qui identifie les tendances, les conséquences de ses décisions et en construit d’autres. Une approche qui lui a permis un développement à long terme progressif et soutenu, qui apparaît de l’extérieur aussi fascinant que surprenant, mais de l’intérieur, il apparaît évident parce que les décideurs faisaient ce qu’il fallait. On pourrait aussi entrevoir qu’ils s’appuyaient sur les principes très ancrés dans la culture chinoise de, Vision holistique et équilibrée, de patience stratégique et progrès progressifs, de durabilité et vision à long terme, d’harmonie et équilibre et, de pragmatisme et adaptabilité. Des principes qui ont permis à la chine, en plus du développement, le leadership dans un nouveau secteur, par la force des choses. Des choses que la chine a mises en place en exploitant le potentiel de chaque situation.

Je termine cet article par cette citation de François Julien Philosophe sinologue français : « En chine, une pensée de l’efficacité qui, ne projetant aucun plan sur le cours des choses, n’a pas non plus, à envisager la conduite sous cet angle moyens-fin : celle, dès lors, non d’une application (la théorie conçue d’avance venant recouvrir le réel de façon à pouvoir ensuite le calquer sur elle) mais plutôt d’une exploitation (en mettant à profit le potentiel impliqué dans une situation donnée). » 1

Par Abderrazak Hamzaoui

1 François Julien, Traité de l’efficacité

2 Energy technology perspectives 2023 (IEA)

3 https://www.globalcitizen.org/de/content/china-pledges-to-become-carbon-neutral-by-2060

4 https://en.wikipedia.org/wiki/Belt_and_Road_Initiative

5 https://policy.asiapacificenergy.org/

6 https://www.asil.org/insights/volume/3/issue/1/chinas-accession-wto

7 https://www.britannica.com/biography/Deng-Xiaoping

Comment la chine est arrivée là ou d’une autre façon, comment la chine s’est trouvée là par la force des choses. Était-ce une planification ? Une imposition par l’ampleur du pays et de son économie ? Dans quelles mesures les principes de la philosophie chinoise ont été utilisés instinctivement comme leviers par la société chinoise. Suivant cette belle histoire en rétrospective.

2020-2024 : Un leadership renforcé

Dans un contexte mondial post Covid-19, de transformation digitale accélérée avec un accent de plus en plus accru sur la durabilité et les changements climatiques, de tensions géopolitiques persistantes, notamment avec les États-Unis, d’incertitudes économiques et de Vulnérabilité de la chaîne d’approvisionnement mondiale, l’économie chinoise se distingue par la résilience dans la fabrication et la résistance de ses chaînes d’approvisionnement. Elle renforce aussi son leadership en matière de 5 G, d’IA et de technologies vertes par le maintien d’un fort marché intérieur. Malgré la dépendance de l’économie chinoise à l’égard du commerce mondial dans un contexte de protectionnisme croissant, de contraintes environnementales et de ressources, les décideurs chinois se sont trouvés aptes à agir pour renforcer les politiques en matière d’Énergie verte ainsi que le développement des technologies y afférant, à étendre l’infrastructure numérique et le commerce électronique et participer activement aux accords mondiaux sur le climat — l’engagement à atteindre la neutralité carbone d’ici 2060 annoncé en 2020 3.

Une démarche qui dénote l’utilisation du principe : « Vision holistique et équilibre » (Zhengti Guan). Une approche holistique du développement qui équilibre la croissance économique avec la durabilité environnementale. Ce principe bien ancré dans la culture chinoise a guidé les stratégies globales de la Chine visant à équilibrer le développement économique avec les objectifs environnementaux, garantissant un développement durable et un leadership mondial dans les technologies vertes. Un leadership qui ne serait pas renforcé sans les initiatives déjà prises par la chine auparavant notamment le fort soutien gouvernemental à l’innovation, le développement de son partenariat et de l’Infrastructure afin de renforcer sa connectivité mondiale

2010-2020 : sur les pas d’un leadership mondial

Les années 2010s étaient marquées par la montée du populisme et du protectionnisme en Occident, et le développement des technologies de « perturbation » : l’IA, big data l’IOT. L’attention au changement climatique et à la durabilité commence à gagner de l’importance, l’économie numérique et les innovations technologiques connaissent un essor. Ces années étaient aussi marquées par les rivalités géopolitiques croissantes notamment entre les USA et la Chine. Dans ce contexte, la Chine renforce son leadership en énergies et technologies renouvelables, par un fort soutien gouvernemental à l’innovation et au renforcement de la connectivité mondiale par le lancement de l’initiative BRI — Belt and Road initiative 4 afin d’investir dans plus de 150 pays. Par ailleurs, la Chine a lancé l’initiative Made in China 2025, en 2015 pour booster la qualité des produits manufacturés. Son engagement envers l’Accord de Paris s’est confirmé par des investissements dans les énergies vertes. On pourrait remarquer aussi que ces initiatives ont été mises en œuvre en se basant sur un autre principe de la philosophie chinoise : « Patience stratégique et progrès progressifs » (Zhanlüe Naixin) : mettre l’accent sur les progrès progressifs et réguliers pour atteindre les objectifs stratégiques. Ce principe a permis à la Chine de se concentrer sur l’autosuffisance technologique et le leadership en matière d’énergie verte, garantissant ainsi des progrès malgré les incertitudes mondiales. Un progrès qui n’aurait pas eu lieu sans une économie nationale forte, une base industrielle manufacturière solide et une classe moyenne en croissance.

2000-2010 : les bases nationales renforçant le développement économique à l’internationale

Le Contexte économique international des années 2000s était marqué par la mondialisation et la montée de l’économie numérique, la crise financière de 2008 et l’émergence des BRICS, des déséquilibres commerciaux et des mesures protectionnistes couplés aux défis environnementaux accentués par les contraintes en matière de ressources. L’économie chinoise était marquée par une Base manufacturière solide, une augmentation des capacités technologiques et une classe moyenne en croissance boostant la consommation. Ceci lui a permis de se distinguer par un leadership dans le secteur manufacturier, par le renforcement des exportations qui elles même ont tiré la croissance. Pour maintenir cette croissance et répondre aux besoins d’une classe moyenne en développement, le gouvernement chinois à renforcé les investissements dans les infrastructures nationales et l’urbanisation. Ceci a favorisé l’expansion du marché intérieur et la base des consommateurs. Cependant, cette expansion industrielle avait un impact sur la qualité de l’environnement dans les principales villes chinoises. En outre, l’économie chinoise avait des difficultés de dépendance excessive à l’égard des exportations et des disparités régionales en matière de développement économique. Ces conditions ont poussé le gouvernement chinois à lancer des initiatives telles que, le Plan de relance massif en réponse à la crise financière de 2008, les Investissements dans les technologies ferroviaires à grande vitesse, la Promotion de l’énergie verte et du développement durable, déjà initiée par le lancement de la loi sur les énergies renouvelables en 2005. Le but de cette loi était d’améliorer le taux des énergies renouvelables dans le mix énergétique chinois. Une incitative qui a été prise pour atténuer la dépendance de l’économie chinoise aux énergies fossiles en grande partie importées et améliorer la qualité de vie affectée par une industrialisation accrue. Une fois encore, les Chinois ont utilisé l’un des principes de la philosophie chinoise comme levier pour initier un développement durable : « Durabilité et visions à long terme » (Changyuan Yanguang) pour se concentrer sur le développement durable et la planification à long terme. Ce principe a poussé la Chine à investir de façon précoce dans des projets structurants d’énergie verte et d’infrastructures qui, non seulement répondaient aux défis économiques immédiats, mais jetaient également les bases d’une croissance durable. Une croissance qui ne serait pas durable sans une forte base industrielle.

1990-2000 : L’industrialisation accrue

Les années 90s étaient marquées par la fin de la guerre froide, conduisant à un moment d’unipolarité par les États-Unis comme puissance dominante, l’Expansion de l’Union européenne et les progrès rapides dans les technologies de l’information et de la communication (TIC). Ces conditions ont ouvert des opportunités d’Intégration dans l’économie mondiale par le commerce et l’investissement, l’accès aux technologies avancées et la demande croissante de biens de consommation. Cependant, ces années étaient marquées par la crise financière asiatique (1997-1998), la concurrence croissante d’autres économies en développement et l’Instabilité politique et sociale due à des changements économiques rapides. Dans ce contexte, la chine a entamé une Industrialisation rapide grâce à une main d’œuvre abondante et de plus en plus de qualifiée, créant un marché d’exportation en croissance. Cette industrialisation a eu par ailleurs l’effet de dégradation de l’environnement et la dépendance à l’égard d’une industrie manufacturière à faible valeur ajoutée. Dans ce contexte, la chine a poursuivi la libéralisation économique et l’adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2001 l'afin de maintenir la croissance de ses exportations. Elle a mis en œuvre des politiques visant à attirer les investissements directs étrangers (IDE) tout en mettant l’accent sur les mises à niveau technologiques, de développement des compétences de la main d’œuvre, couplées avec le développement des infrastructures afin de créer des produits à forte valeur ajoutée. On pourrait aussi déceler en filigrane le principe d’« Harmonie et équilibre » (Hexie) qui met l’accent sur le développement équilibré et l’harmonie sociale. On aurait dit que ce principe a guidé l’approche de la Chine pour s’intégrer dans l’économie mondiale tout en maintenant la stabilité sociale, le développement des compétences et en assurant un développement régional équilibré, éléments cruciaux qui ont permis la transition et l’intégration de l’économie chinoise dans l’économie mondiale. Une intégration qui n’aurait pas réussi sans la mise en place des bases de l’économie libérale auparavant.

1980-1990 : le pragmatisme chinois

Durant les années 80s, le monde était en pleine guerre froide, avec d’importantes tensions géopolitiques entre les États-Unis et l’URSS. La mondialisation économique a commencé à prendre forme avec le développement du commerce, des investissements internationaux et la montée des économies nouvellement industrialisées (NIE) en Asie. Ceci a ouvert des opportunités en termes d’accès aux marchés mondiaux pour la fabrication et le transfert technologique depuis les pays développés. D’un autre côté, le monde était marqué par une instabilité politique dans diverses régions, le protectionnisme commercial dans les pays développés et des changements technologiques rapides qui auraient conduit à un désavantage concurrentiel de la chine.

L’économie chinoise était marquée par la Main-d’œuvre abondante. Cependant, elle avait des lacunes comme le sous le développement des infrastructures, le manque de technologies avancées et de compétences en gestion et l’accès limité aux marchés internationaux. Le gouvernement chinois a montré un engagement envers l’Initiation des réformes économiques et de politiques d’ouverture par Deng Xiaoping 7. Ce dernier a créé des zones économiques spéciales (ZES) pour attirer les investissements étrangers et a mis en œuvre des réformes orientées marché dans l’agriculture et l’industrie. Ces initiatives n’auraient pas étés réussies sans s’appuyer sur un autre principe philosophique chinois : « Pragmatisme et adaptabilité » (- Shishi Qiushi), elles étaient axées sur les résultats pratiques en adaptant les politiques aux conditions locales. Ce principe a permis à la Chine de mettre en œuvre et d’ajuster ses stratégies, garantissant le succès des ZES et attirant les investissements étrangers cruciaux, pour jeter les bases d’une économie en croissance durable.

Leçons à en tirer

En suivant cette évolution par rétrospective, on pourrait apprendre que la chine planifiait certes, mais elle a surtout exploité le potentiel de chaque situation, en se basant sur ses actifs et sur son potentiel de développement d’abord interne. Ce potentiel a été valorisé par un système de prise de décision efficace, efficient et vivant, qui identifie les tendances, les conséquences de ses décisions et en construit d’autres. Une approche qui lui a permis un développement à long terme progressif et soutenu, qui apparaît de l’extérieur aussi fascinant que surprenant, mais de l’intérieur, il apparaît évident parce que les décideurs faisaient ce qu’il fallait. On pourrait aussi entrevoir qu’ils s’appuyaient sur les principes très ancrés dans la culture chinoise de, Vision holistique et équilibrée, de patience stratégique et progrès progressifs, de durabilité et vision à long terme, d’harmonie et équilibre et, de pragmatisme et adaptabilité. Des principes qui ont permis à la chine, en plus du développement, le leadership dans un nouveau secteur, par la force des choses. Des choses que la chine a mises en place en exploitant le potentiel de chaque situation.

Je termine cet article par cette citation de François Julien Philosophe sinologue français : « En chine, une pensée de l’efficacité qui, ne projetant aucun plan sur le cours des choses, n’a pas non plus, à envisager la conduite sous cet angle moyens-fin : celle, dès lors, non d’une application (la théorie conçue d’avance venant recouvrir le réel de façon à pouvoir ensuite le calquer sur elle) mais plutôt d’une exploitation (en mettant à profit le potentiel impliqué dans une situation donnée). » 1

Par Abderrazak Hamzaoui

1 François Julien, Traité de l’efficacité

2 Energy technology perspectives 2023 (IEA)

3 https://www.globalcitizen.org/de/content/china-pledges-to-become-carbon-neutral-by-2060

4 https://en.wikipedia.org/wiki/Belt_and_Road_Initiative

5 https://policy.asiapacificenergy.org/

6 https://www.asil.org/insights/volume/3/issue/1/chinas-accession-wto

7 https://www.britannica.com/biography/Deng-Xiaoping

«Mohamed El Hihi…Mémoire de vie» : Nouvel ouvrage sur les parcours et les extensions de l’éducateur de générations

«Mohamed El Hihi…Mémoire de vie» : Nouvel ouvrage sur les parcours et les extensions de l’éducateur de générations