-

La lutte contre la diffamation et le chantage électronique au centre d'une rencontre à Laâyoune

-

Un fonctionnaire de la prison locale El Arjat 2 se suicide avec son arme de service

-

Interpellation à Tanger de trois individus pour violation présumée des systèmes de traitement automatisé de données et piratage d’appels téléphoniques

-

Samuel Millner expert américain : La réforme du Code de la famille consacre les fondements d’une société plus inclusive

-

Intempéries : La NARSA appelle les usagers de la route à faire preuve de prudence et de vigilance

Rien d'étonnant donc à ce que les rites du mariage dans ces régions soient intimement liés au système des valeurs basées sur la religion islamique et sa place centrale dans la définition de tout le référentiel qu'il comporte en matière d'attachement à la vertu, à la dignité, à la pudeur, au respect et à la consécration des bonnes mœurs. Partant de ces préalables, le mariage, avec ses rites et son cérémonial, consacre et glorifie dans ces provinces un passage d'une étape à une autre par l'accord conclu entre les parents, ou les personnes âgées de la tribu ou des deux tribus. Généralement, les femmes mariées et expérimentées jouent un rôle de premier plan dans le choix de la jeune fille dans une société traditionnelle et conservatrice où les occasions de rencontre et de connaissance entre les futurs époux sont particulièrement rares.

Traditionnellement, les connaissances se faisaient lors de cérémonies de mariage où une relation initiatrice se fait selon une formule consacrée, à savoir ce qu'on appelle "Al Haoussa" et "Tlissa".

"Al Haoussa" consiste en une opération, où une femme de rang social modeste, saisit un objet de valeur (un bijou) d'une jeune fille et demande à l'assistance de rivaliser pour restituer la valeur de l'objet saisi. S'ensuit alors une compétition entre les admirateurs aussitôt lancée par l'expression en hassani "Chaîla Ras Naâma", qui signifie la haute taille de l'autruche, en référence à la haute valeur sociale de la dulcinée, une opération qui peut exiger, parfois, des sommes d'argent qui se montent à plusieurs milliers de dirhams.

Tacitement, celui qui remporte par sa bravoure, sa générosité et sa noblesse la compétition de la "Tlissa" sera le prétendant et aura affiché, publiquement, sa volonté d'épouser la fille courtisée.

Une fois cette étape franchie, place à l'annonce officielle des fiançailles, dite "Al Wajeb", avec tout ce qu'elle implique en termes d'exigences matérielles liées au "Dfou'e", notamment la dot particulièrement élevée et tous les préparatifs qui accompagnent le mariage comme les présents à offrir et les rites à observer.

S'il est vrai que la valeur de la dot n'est pas précisée, quoique le montant oscille entre 50 et 100.000 mille DH, il n'empêche que le cérémonial du Dfou'e suppose le sacrifice d'un chameau ou plus, quelque dix sacs de pains de sucre, des sacs de thé, des tapis modernes et artisanaux, entre 30 et 100 "Mlahfas" (habit traditionnel féminin) et autant de paires de chaussures, et pleins d'autres quantités de parfums, de henné et de clous de girofle.

La fiancée a également droit à toute une panoplie de "Mlahefs" de valeur, dont le nombre varie entre 10 et 30 pièces, des chaussures, des sacs à main en cuir, des bijoux, des montres, des produits de beauté, des parfums exquis, en plus de quantités d'encens.

A cette prodigalité, qui commence à se réduire dans le sillage des profondes mutations sociales et culturelles, certaines tribus avaient l'habitude de poser toute une série de conditions avant la conclusion de l'acte du mariage.

Ainsi, le prétendant ne devait-il pas être marié, doit s'abstenir de contracter un autre mariage durant la validité de l'acte envisagé présentement, ou encore observer le principe dit "Ajmaj Al Khalfa", consistant à ce que la mariée habite dans le voisinage de ses parents, aux fins de porter assistance aux plus âgés et servir les petits.

Mieux, la coutume voulait, dans certaines régions, que la femme ne quitte le domicile parental pour rejoindre son mari qu'après avoir donné naissance à un ou deux enfants, une manière de lui permettre de se familiariser avec son nouveau rôle, d'acquérir plus d'expérience et d'asseoir le foyer conjugal sur des bases solides.

Dans l'entre-temps, elle pouvait recevoir son mari chez elle dans une tente équipée par ses parents dans la perspective de la préparer au "R'hil", son départ définitif pour son nouveau foyer conjugal, sachant que cette tente restera sa propriété qu'elle pourra garder en cas de divorce, un fait assez rare dans la société sahraouie.

Parmi les rites du mariage dans ces provinces, il y a lieu de citer l'accueil de la famille du marié par l'offrande de dattes et du lait, qui sera ponctuée par le cérémonial du lever d'"Al Bend", un tissu blanc en signe d'amitié et de convivialité, que les deux familles tiraient chacun d'un côté, en allusion à leur volonté commune de consolider les liens d'affection et de partage.

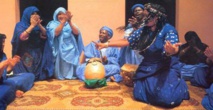

Les noces se poursuivent trois jours durant au domicile familial de la mariée, dans une ambiance festive, et un décor chatoyant où prédominent les mouvements gracieux des groupes folkloriques de chants et de danses. Les mélodies des instruments "Ardine", "Tidinit" et de la guitare s'ajoutent à la gaieté du climat, enveloppé par les youyous des femmes, les parfums et l'encens, le tout ponctué par "Lagtaâ", des répliques de refrains poétiques improvisés par les jeunes.

A la tombée de la nuit, les mariés sont soumis au cérémonial du maquillage. L'époux, qui arborera ainsi sept jours durant le titre de Moulay, est rejoint dans sa tente dite "Regg" par ses amis les plus proches appelés "ministres". Il est habillé d'une "Derrâa" blanche et d'un voile noir et muni de babouches et d'un poignard en argent.

La mariée, elle, est soumise aux petits soins de "Lamâalma" (équivalent de la Neggafa) qui se charge de tresser les cheveux et de les induire de clous de girofle, appliquer le henné aux mains et aux pieds et l'habiller d'une Mlahfa noire qu'elle enrôle d'une autre blanche des pieds jusqu'aux hanches.

Si les cérémonies de mariage dans les provinces du Sud ont, assurément, connu beaucoup de transformations à l'instar des autres régions du Royaume, elles conservent toutefois leur place prépondérante dans le système des valeurs qui consacre la solidité des liens humains profonds puisés dans le patrimoine civilisationnel de la nation marocaine, au-delà de la diversité de ses expressions, la richesse de ses composantes et la multiplicité de ses apports et de ses rituels.