Autres articles

-

Investissement dans le championnat marocain : Vers une puissance économique et sportive à la hauteur du rayonnement et du statut du Maroc dans le monde

-

Mobilisation, organisation et ouverture : Les clés pour une victoire de l’USFP en 2026

-

Une femme pure

-

L'organisation de grands événements sportifs : Entre investissement intelligent et risque économique

-

En marge de la Journée internationale des femmes : Une célébration en temps de crise ou une consécration d’une réalité amère ?

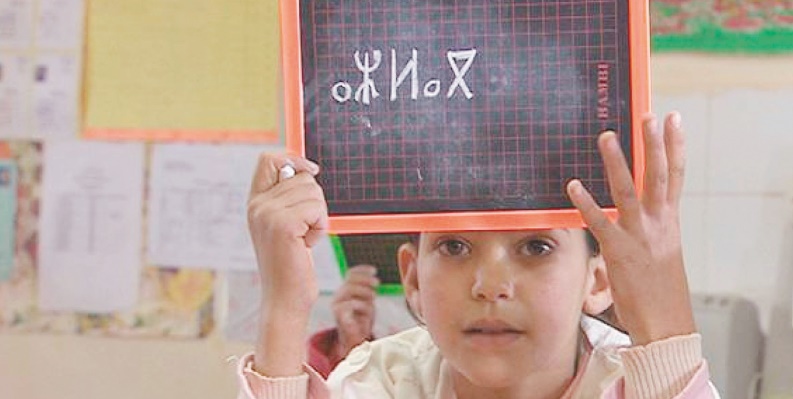

Faut-il à chaque rentrée, rappeler, que l’enseignement de la langue amazighe est une priorité, un passage obligatoire pour aller de l’avant et faire bénéficier la plus grande majorité des Marocains de l’un de leurs droits fondamentaux? Faut-il aussi à chaque occasion leur lire des textes nationaux et/ou internationaux que le Maroc a adoptés ou ratifiés pour les mettre sur le droit chemin ?

A chaque sortie médiatique, non calculée, trop d’ancre est versée pour une telle question, et ne fait, que perdre encore et toujours du temps pour mettre sur les rails de l’enseignement, une langue amazighe officiellement reconnue par la Loi suprême de la nation.

A cet effet, sans passer en revue les textes internationaux antérieurs à la Déclaration universelle des droits linguistiques (1996). celle-ci en fait, un fondement essentiel et primordial des droits de l’Homme. Chaque individu ou communauté doit donc s’épanouir dans sa propre langue, celle de sa communauté d’origine, mais aussi, a le droit d’accéder à d’autres langues officiellement reconnues dans son pays et d’apprendre des langues étrangères. Cette déclaration prend en compte les communautés linguistiques et non les Etats, et est considérée comme nécessité de correction des déséquilibres linguistiques où toutes les langues cohabitent dans l’interculturalité diverse mais homogène et bénéfique pour tous.

Minorisée, frappée de précarité, la langue amazighe n’est pas encore à l’abri d’une idéologie véhiculée depuis le siècle dernier et qui a fait perdre à cette langue beaucoup de terrain. Toutefois, le Dahir d’octobre 2001 portant création de l’IRCAM, et qui introduit l’amazigh dans l’enseignement, représentait une lueur d’espoir pour que cette langue retrouve son aura socioculturelle. Mais un tel espoir ne peut avoir droit de cité que par la promulgation de la loi organique définissant sa mise en œuvre et les modalités de son enseignement.

Outre ce texte, le Conseil national de l’éducation et de la formation (CNEF), dans son article 116, dispose qu’«il sera créé, auprès de certaines universités à partir de la rentrée universitaire 2000-2001, des structures de recherche et de développement linguistique et culturel amazigh, ainsi que de formation des formateurs et de développement des programmes et curricula scolaires». Ensuite, le Dahir du 17 octobre 2001 dispose d’«aider les universités, le cas échéant, à organiser les centres de recherche et de développement linguistique et culturel amazigh et à former les formateurs». Déjà 14 ans sont passés après le discours d’Ajdir et la création de l’IRCAM mais la situation n’a pas avancé d’un iota.

L’article 5 de la Constitution de 2011 est venu après une dizaine d’années de ce même discours d’Ajdir et commence par la phrase : «L’arabe demeure la langue officielle de l’Etat». Le verbe «demeurer» dans son sens étymologique simpliste, signifie : «continuer d’être». Demeurer, peut être aussi remplacé, par les verbes, (être) ou (rester), ce qui donne «l’arabe est la langue officielle de l’Etat», cela signifie que le tamazight vient en second lieu après l’arabe qui est la véritable langue officielle de l’Etat. Ou encore « l’arabe reste la langue officielle de l’Etat» et dans ce sens, l’arabe a toujours été avant même la Constitution de 2011 la langue officielle de l’Etat, et reste même après la Constitution de 2011, ce qui évoque une persistance dans le temps de cette langue qui continue à être la première langue officielle du Maroc.

Ensuite la Constitution dans le même article, stipule que: «de même, l’amazigh constitue une langue officielle de l’Etat, en tant que patrimoine commun à tous les Marocains sans exception». L’adjectif indéfini «même», marque l’identité absolue, la simultanéité, la similitude et l’égalité. Selon cette phrase, il n’y a pas de doute que la langue amazighe est l’égale de la langue arabe dans son officialisation et dans son utilisation institutionnelle au sein des institutions et établissements administratifs et judiciaires et surtout dans l’éducation nationale, tout en activant son enseignement dans toutes ses phases, primaire, collégiale, secondaire et universitaire.

Et d’ajouter, selon le même article 5 de la Constitution de 2011, que la langue amazighe est un: «… patrimoine commun à tous les Marocains sans exception … », ceci montre que la langue amazighe représente le patrimoine commun de tous les marocains, mais aussi la lourde responsabilité des citoyennes et citoyens marocains, d’apprendre et de faire apprendre à leurs enfants, la pratique quotidienne de la langue amazighe, sa protection, sa promotion, comme étant un patrimoine commun et une richesse pour tous les Marocains, sans exception aucune.

Toutefois, la réalisation de ce vœu nécessite de l’Etat, pour mettre en place «… les modalités de son intégration dans l’enseignement et aux domaines prioritaires de la vie publique …», d’œuvrer en collaboration avec l’IRCAM, mais aussi avec la société civile, les activistes et chercheurs amazighs pour faire avancer la standardisation de la langue amazighe, qui est en préparation par les linguistes de cette institution en l’occurrence l’IRCAM, afin de permettre à tous les établissements scolaires publics et privés de mettre en œuvre les instructions et les dispositions de la Constitution de 2011.

L’Etat marocain est donc obligé de redoubler d’efforts « …et ce afin de lui (langue amazighe) permettre de remplir à terme sa fonction de langue officielle… » pour enfin lui permettre une intégration complète dans la vie quotidienne des Marocains sur le même pied d’égalité que l’arabe. Tout cela est lié étroitement à la promulgation de la loi organique de l’amazigh. « … Une loi organique (qui) définit le processus de mise en œuvre du caractère officiel de cette langue… ». A cet effet, vu l’importance et la complexité d’un tel projet et sa mise en œuvre, il est assigné au Parlement, selon l’article 86 de la Constitution, de soumettre à approbation une loi organique qui détermine et définit le processus de l’officialisation de la langue amazighe et sa mise en œuvre, dans un délai n’excédant pas le temps de la première législature.

Une loi organique qui tarde à voir le jour, nonobstant le rappel solennel de SM le Roi dans son discours adressé aux représentants de la Nation en ouverture de la 5ème année du mandat du Parlement, le 9 octobre 2015 courant, dans lequel le Souverain déclare: «Aussi, Nous avons jugé nécessaire de rappeler au gouvernement et au Parlement la nécessité de se conformer aux dispositions de l'article 86 de la Constitution, qui fixe le terme de cette législature comme dernier délai pour soumettre les projets de lois organiques à l'approbation du Parlement».

Cela évoque que la Constitution impose un délai opportun qui ne dépasse pas le temps d’une législature qui est de 5 années, pour soumettre à l’approbation du Parlement cette loi combien importante. Sa Majesté le Roi lève, donc à cet effet, dans son discours, tout équivoque et met le gouvernement et le Parlement devant leurs responsabilités, afin d’éviter les sorties médiatiques non calculées qui endossent la responsabilité de mise en œuvre de l’officialisation de l’amazigh, à des instances de l’Etat, ce qui est contraire à l’esprit de l’article 5 et de la Constitution en général.

Dans ce contexte, et vu la dynamique offerte par cette même Constitution à la société civile et politique, et dans le cadre de la démocratie participative, le réseau Azetta pour la citoyenneté avait élaboré une plate-forme de projet de loi organique, sur l’application et la mise en œuvre de la langue amazighe. Un grand débat a été ouvert, à travers différentes régions du Royaume. On cite le Forum organisé en 2012 par le CNDH à Arfoud, sur la diversité linguistique, et lors duquel on avait revisité et analysé le projet de loi organique sur l’amazigh, étalé sur 31 pages. Le projet de loi présenté par Azetta comprend cinq parties. Il s’assigne pour objectif l’intégration de l’amazigh dans l’enseignement, sous toutes ses formes et cycles, les médias, les programmes culturels et artistiques, l’administration et les établissements publics, l’espace public, les publications, les documents, les correspondances administratives, les documents souverains et d’identité nationale, les services publics et les services relevant de la justice.

Il préconise également la création d’un institut supérieur des études amazighes, ainsi qu’une instance nationale chargée de préserver la langue amazighe et sa promotion. Dans le même sens, le réseau Azetta, lors de la 56ème session des Nations unies sur les DESC, qui avait lieu à Genève en septembre dernier, avait plaidé, lors du quatrième rapport présenté devant l’instance onusienne, contre toute discrimination ( art 2 :parag 2) qui stipule de «mentionner les efforts consentis pour éliminer la discrimination contre les Amazighs, dans l’accès à l’éducation (…..) sur l’état d’avancement des projets de lois organiques relatives à la mise en œuvre de l’amazigh en tant que langue officielle et indiquer l’implication des Amazighs à cet égard….. ». Le Maroc n’a, donc, plus droit de revenir en arrière, quant à l’officialisation de la langue amazighe et sa mise en œuvre tout en faisant impliquer la société civile amazighe marocaine dans le cadre de la démocratie participative, en tant que choix du Maroc pour une entraide entre les composantes de la société dans l’objectif d’aller de l’avant à tous les niveaux.

* Chercheur en droits culturels et linguistiques

A chaque sortie médiatique, non calculée, trop d’ancre est versée pour une telle question, et ne fait, que perdre encore et toujours du temps pour mettre sur les rails de l’enseignement, une langue amazighe officiellement reconnue par la Loi suprême de la nation.

A cet effet, sans passer en revue les textes internationaux antérieurs à la Déclaration universelle des droits linguistiques (1996). celle-ci en fait, un fondement essentiel et primordial des droits de l’Homme. Chaque individu ou communauté doit donc s’épanouir dans sa propre langue, celle de sa communauté d’origine, mais aussi, a le droit d’accéder à d’autres langues officiellement reconnues dans son pays et d’apprendre des langues étrangères. Cette déclaration prend en compte les communautés linguistiques et non les Etats, et est considérée comme nécessité de correction des déséquilibres linguistiques où toutes les langues cohabitent dans l’interculturalité diverse mais homogène et bénéfique pour tous.

Minorisée, frappée de précarité, la langue amazighe n’est pas encore à l’abri d’une idéologie véhiculée depuis le siècle dernier et qui a fait perdre à cette langue beaucoup de terrain. Toutefois, le Dahir d’octobre 2001 portant création de l’IRCAM, et qui introduit l’amazigh dans l’enseignement, représentait une lueur d’espoir pour que cette langue retrouve son aura socioculturelle. Mais un tel espoir ne peut avoir droit de cité que par la promulgation de la loi organique définissant sa mise en œuvre et les modalités de son enseignement.

Outre ce texte, le Conseil national de l’éducation et de la formation (CNEF), dans son article 116, dispose qu’«il sera créé, auprès de certaines universités à partir de la rentrée universitaire 2000-2001, des structures de recherche et de développement linguistique et culturel amazigh, ainsi que de formation des formateurs et de développement des programmes et curricula scolaires». Ensuite, le Dahir du 17 octobre 2001 dispose d’«aider les universités, le cas échéant, à organiser les centres de recherche et de développement linguistique et culturel amazigh et à former les formateurs». Déjà 14 ans sont passés après le discours d’Ajdir et la création de l’IRCAM mais la situation n’a pas avancé d’un iota.

L’article 5 de la Constitution de 2011 est venu après une dizaine d’années de ce même discours d’Ajdir et commence par la phrase : «L’arabe demeure la langue officielle de l’Etat». Le verbe «demeurer» dans son sens étymologique simpliste, signifie : «continuer d’être». Demeurer, peut être aussi remplacé, par les verbes, (être) ou (rester), ce qui donne «l’arabe est la langue officielle de l’Etat», cela signifie que le tamazight vient en second lieu après l’arabe qui est la véritable langue officielle de l’Etat. Ou encore « l’arabe reste la langue officielle de l’Etat» et dans ce sens, l’arabe a toujours été avant même la Constitution de 2011 la langue officielle de l’Etat, et reste même après la Constitution de 2011, ce qui évoque une persistance dans le temps de cette langue qui continue à être la première langue officielle du Maroc.

Ensuite la Constitution dans le même article, stipule que: «de même, l’amazigh constitue une langue officielle de l’Etat, en tant que patrimoine commun à tous les Marocains sans exception». L’adjectif indéfini «même», marque l’identité absolue, la simultanéité, la similitude et l’égalité. Selon cette phrase, il n’y a pas de doute que la langue amazighe est l’égale de la langue arabe dans son officialisation et dans son utilisation institutionnelle au sein des institutions et établissements administratifs et judiciaires et surtout dans l’éducation nationale, tout en activant son enseignement dans toutes ses phases, primaire, collégiale, secondaire et universitaire.

Et d’ajouter, selon le même article 5 de la Constitution de 2011, que la langue amazighe est un: «… patrimoine commun à tous les Marocains sans exception … », ceci montre que la langue amazighe représente le patrimoine commun de tous les marocains, mais aussi la lourde responsabilité des citoyennes et citoyens marocains, d’apprendre et de faire apprendre à leurs enfants, la pratique quotidienne de la langue amazighe, sa protection, sa promotion, comme étant un patrimoine commun et une richesse pour tous les Marocains, sans exception aucune.

Toutefois, la réalisation de ce vœu nécessite de l’Etat, pour mettre en place «… les modalités de son intégration dans l’enseignement et aux domaines prioritaires de la vie publique …», d’œuvrer en collaboration avec l’IRCAM, mais aussi avec la société civile, les activistes et chercheurs amazighs pour faire avancer la standardisation de la langue amazighe, qui est en préparation par les linguistes de cette institution en l’occurrence l’IRCAM, afin de permettre à tous les établissements scolaires publics et privés de mettre en œuvre les instructions et les dispositions de la Constitution de 2011.

L’Etat marocain est donc obligé de redoubler d’efforts « …et ce afin de lui (langue amazighe) permettre de remplir à terme sa fonction de langue officielle… » pour enfin lui permettre une intégration complète dans la vie quotidienne des Marocains sur le même pied d’égalité que l’arabe. Tout cela est lié étroitement à la promulgation de la loi organique de l’amazigh. « … Une loi organique (qui) définit le processus de mise en œuvre du caractère officiel de cette langue… ». A cet effet, vu l’importance et la complexité d’un tel projet et sa mise en œuvre, il est assigné au Parlement, selon l’article 86 de la Constitution, de soumettre à approbation une loi organique qui détermine et définit le processus de l’officialisation de la langue amazighe et sa mise en œuvre, dans un délai n’excédant pas le temps de la première législature.

Une loi organique qui tarde à voir le jour, nonobstant le rappel solennel de SM le Roi dans son discours adressé aux représentants de la Nation en ouverture de la 5ème année du mandat du Parlement, le 9 octobre 2015 courant, dans lequel le Souverain déclare: «Aussi, Nous avons jugé nécessaire de rappeler au gouvernement et au Parlement la nécessité de se conformer aux dispositions de l'article 86 de la Constitution, qui fixe le terme de cette législature comme dernier délai pour soumettre les projets de lois organiques à l'approbation du Parlement».

Cela évoque que la Constitution impose un délai opportun qui ne dépasse pas le temps d’une législature qui est de 5 années, pour soumettre à l’approbation du Parlement cette loi combien importante. Sa Majesté le Roi lève, donc à cet effet, dans son discours, tout équivoque et met le gouvernement et le Parlement devant leurs responsabilités, afin d’éviter les sorties médiatiques non calculées qui endossent la responsabilité de mise en œuvre de l’officialisation de l’amazigh, à des instances de l’Etat, ce qui est contraire à l’esprit de l’article 5 et de la Constitution en général.

Dans ce contexte, et vu la dynamique offerte par cette même Constitution à la société civile et politique, et dans le cadre de la démocratie participative, le réseau Azetta pour la citoyenneté avait élaboré une plate-forme de projet de loi organique, sur l’application et la mise en œuvre de la langue amazighe. Un grand débat a été ouvert, à travers différentes régions du Royaume. On cite le Forum organisé en 2012 par le CNDH à Arfoud, sur la diversité linguistique, et lors duquel on avait revisité et analysé le projet de loi organique sur l’amazigh, étalé sur 31 pages. Le projet de loi présenté par Azetta comprend cinq parties. Il s’assigne pour objectif l’intégration de l’amazigh dans l’enseignement, sous toutes ses formes et cycles, les médias, les programmes culturels et artistiques, l’administration et les établissements publics, l’espace public, les publications, les documents, les correspondances administratives, les documents souverains et d’identité nationale, les services publics et les services relevant de la justice.

Il préconise également la création d’un institut supérieur des études amazighes, ainsi qu’une instance nationale chargée de préserver la langue amazighe et sa promotion. Dans le même sens, le réseau Azetta, lors de la 56ème session des Nations unies sur les DESC, qui avait lieu à Genève en septembre dernier, avait plaidé, lors du quatrième rapport présenté devant l’instance onusienne, contre toute discrimination ( art 2 :parag 2) qui stipule de «mentionner les efforts consentis pour éliminer la discrimination contre les Amazighs, dans l’accès à l’éducation (…..) sur l’état d’avancement des projets de lois organiques relatives à la mise en œuvre de l’amazigh en tant que langue officielle et indiquer l’implication des Amazighs à cet égard….. ». Le Maroc n’a, donc, plus droit de revenir en arrière, quant à l’officialisation de la langue amazighe et sa mise en œuvre tout en faisant impliquer la société civile amazighe marocaine dans le cadre de la démocratie participative, en tant que choix du Maroc pour une entraide entre les composantes de la société dans l’objectif d’aller de l’avant à tous les niveaux.

* Chercheur en droits culturels et linguistiques

Une femme pure

Une femme pure