-

L’USFP exprime sa solidarité avec le Parti républicain du peuple et appelle au soutien du peuple turc: La démocratie bafouée en Turquie

-

La jeunesse turque découvre les rigueurs policières après les manifestations

-

Appel à un dialogue inclusif et véritable pour rétablir la confiance, l'unité nationale et la paix

-

Un engagement renouvelé en faveur de la paix et de la stabilité en Afrique

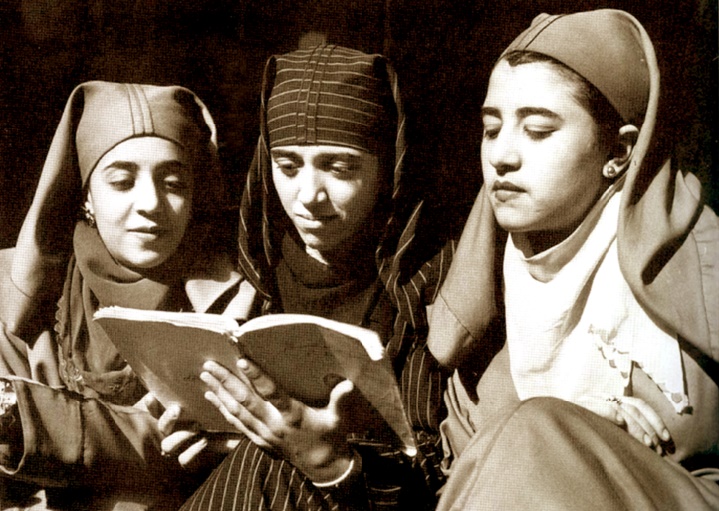

Tout au long des années de lutte, la femme marocaine a assuré des rôles précurseurs, se plaçant sans cesse à l'avant-garde des événements majeurs et des manifestations menées par l'ensemble des composantes du peuple marocain pour briser les chaînes coloniales françaises et espagnoles, et dénonçant de vive voix quelque forme d'injustice que ce soit.

La célébration de la Journée internationale de la femme est une occasion opportune pour jeter la lumière sur des pages étincelantes d'un engagement au féminin, mené contre une occupation qui a étendu son ombre sur la patrie sans pouvoir, pour autant, affecter la dignité et la liberté des Marocains, hommes et femmes.

La lutte et les sacrifices dont a fait preuve la femme marocaine ont marqué cette phase charnière de l'Histoire, grâce à une participation vigoureuse au combat pour la libération. L'Histoire retient à cet égard qu'un noyau de l'action féminine contre l'occupation s'est formé à travers la forte implication des femmes dans les cellules de guérilla, l'hébergement des réunions du mouvement de résistance, la participation à plusieurs batailles (El Hri, Anoual, Bougafer) mais aussi en prodiguant des soins aux blessés et en transmettant des informations utiles à la direction de la résistance.

Les annales de l'Histoire du mouvement national gardent ainsi les noms de Fatima-Zahra Bent Moulay Hassan Belghiti, première martyre tombée lors de la manifestation du Mechouar à Marrakech (15 août 1953), de Malika El Fassi, unique femme signataire du Manifeste de l'Indépendance (11 janvier 1944), et de tant d'autres femmes qui ont mené la résistance dans les montagnes et les zones reculées.

La mémoire nationale réserve une place particulière à ces femmes dont l'abnégation et le sens du sacrifice ont été des éléments cruciaux dans la défense des constantes de la Nation.

Pendant le Protectorat, la femme marocaine a été à l'avant-garde des événements, à la faveur d'une participation active aux soulèvements et aux manifestations populaires qui s'étaient étendus à l'ensemble du Royaume. Ce fut là une expression du rejet par l'ensemble du peuple marocain de la politique exercée par le pouvoir colonial qui visait à semer la division entre les composantes de la société marocaine.

Les formes du militantisme féminin étaient caractérisées par la confrontation et le recours aux armes, avant d'évoluer vers d'autres méthodes garantissant plus de régularité à la contribution féminine qui s'inscrivait dans le sillage d'un mouvement visant à réformer la société et semer les graines du nationalisme dans les cœurs et les esprits des jeunes générations.

Se sont ainsi constitués, au cours des années quarante du siècle dernier, les signes révélateurs d'une conscience patriotique féminine. Cet état de fait a donné à la lutte une dimension plus organisée, véhiculée par plusieurs associations qui ont joué un rôle majeur dans la consécration de l'esprit patriotique chez les femmes et les jeunes filles.

De même, la femme s'était engagée dans l'action partisane, marquant une nouvelle étape dans le parcours de la libération du pays de l'emprise de la colonisation brutale.

Au fil des différentes phases de l'histoire de la lutte nationale, la femme marocaine a su tracer un parcours distinctif marqué par une contribution effective et efficace à la défense de la patrie, jouant par là même un rôle majeur dans la résistance, la libération et la défense des valeurs religieuses et des constantes nationales.

Cet engagement et ce haut sens de citoyenneté ne se son pas démentis après le départ des troupes coloniales. Ainsi, à l'aube de l'indépendance, la femme marocaine s'est impliquée dans l'espace associatif dans l'objectif de sensibiliser filles et femmes quant au rôle qu'elles peuvent jouer aux côtés des hommes, en vue de réaliser un développement global qui s'étend aux différents domaines économiques, sociaux et culturels.

Après avoir rendu des services inestimables à la patrie et consenti de grands sacrifices pour l'indépendance et l'intégrité, la femme marocaine s'est alors engagée dans les épopées de la modernité, de la démocratie et du développement global et durable au Royaume.

La femme marocaine a ainsi activement contribué à la renaissance d'une société basée sur la reconnaissance des actions de l'ensemble des franges qui la composent et la transmission aux générations futures des principes de la dignité et du patriotisme authentique.

La célébration du rôle joué par les femmes marocaines dans les rangs du mouvement de la résistance nationale est l'expression d'une reconnaissance des sacrifices que ces militantes de l'ombre ont consentis pour la libération et le développement de la patrie, lesquelles actions ont marqué le point de départ du processus de construction d'une société prospère à la faveur de la conjugaison des efforts de tous.

Des icônes du nationalisme et de la résistance

Les sources espagnoles mentionnent qu’un grand nombre de femmes ont participé à la guerre du Rif dirigée par Mohamed Ben Abdelkrim El Khattabi. Ainsi Aïcha Bent Abi Ziane aurait joué un rôle assez important dans la bataille d’Anoual en 1921 où les Espagnols furent écrasés et refoulés jusqu’à Mellilia. Figurent aussi sur cette liste Mamat Al Farkhania, Aïcha Al Ouarghalia et Haddhoum Bent Al Hassan.

Au Moyen Atlas, Itto, fille de Mouha ou Hammou Zayani, a mené la lutte aux côtés de son père et a poursuivi le combat même après la mort de ce dernier jusqu’à ce qu’elle soit elle-même tuée.

Au Sud du Maroc, des femmes ont aussi participé directement aux combats : Aïcha Al Amrania, de la tribu Aït Ba Amrane, est l’une de celles qui sont tombées à Assak en 1916. Plus tard, la bataille de Boukafer dans la montagne du Saghro qui a eu lieu entre janvier et mars 1933 a fait 327 martyrs dont 117 femmes. Pendant toute cette période, le rôle des femmes ne s’est pas limité à l’affrontement militaire direct, elles représentaient également leur mari lors des assemblées de la tribu.

Parmi les signataires du Manifeste de l'Indépendance figure une femme : Malika El Fassi, symbole absolument révolutionnaire dans une société à l'époque totalement patriarcale et fermée.

Elle fut l’une des premières femmes à adhérer au mouvement nationaliste en 1937. En tant que membre de l’Association des femmes indépendantes, elle s’occupa de la sensibilisation et de la mobilisation des femmes bourgeoises alors que d’autres femmes comme Touria Sekkat ou Zhor Zarqa s’occupaient des femmes de milieu populaire.

Elle fut la première femme à publier des articles dans la revue « Al Maghreb » pour défendre le droit des femmes à l’instruction qu’elle signa du nom de Fatat Al Hadira (la fille citadine) et, après son mariage, du nom de Bahitat Al Hadar (chercheur de la civilisation). Elle assura la liaison entre les nationalistes et le Palais. C’est elle qui rédigea ou transcrivit tous les documents que les nationalistes voulaient faire parvenir au Sultan Mohammed V.

En 1944, elle fut l’unique femme à signer le Manifeste de l’Indépendance à la préparation duquel elle avait participé depuis sa conception jusqu’à sa présentation.

Fatima Ben Slimane, née en 1928, et petite-fille des anciens ministres Al Guebbas et Benslimane adhéra, elle aussi, très jeune au mouvement nationaliste. Idem pour Daouya Al Kahli, née dans les années trente à Temara, qui a participé à la guerre de libération de 1953 à 1956.

Les femmes nationalistes sont issues de l’élite bourgeoise citadine, dont le noyau est situé à Fès et dont la liste comprend :

- Malika El Fassi et Zhor Lazraq (Noyau de Fès),

- Rqia Lamrania et Fatima Benslimane (Mouvement des écoles libres de Salé),

- Oum Keltoum El Khatib (Casablanca),

- Amina Leuh et Khadija Bennouna (Tétouan)

Quant aux femmes qui ont intégré les rangs de la résistance armée, elles sont issues de familles modestes du prolétariat urbain récemment arrivées de la campagne et installées principalement à Casablanca (mais aussi Rabat et Oujda). Il s’agit de :

- Fatna Mansar, Saadia Bouhaddou (Casablanca),

- Ghalia Moujahid, Aicha et Mina Senhaji (Rabat),

- Zohra Torrichi et Rabiaa Taibi (Oujda)

En fait, des femmes de toutes les catégories sociales et de toutes les régions se sont investies dans le mouvement nationaliste même si le discours officiel a marginalisé leur rôle.