Autres articles

-

La neige au plus bas dans l'Himalaya

-

Où se cache la vie extraterrestre ?

-

Environ 15% des terres cultivables dans le monde sont contaminées aux métaux lourds

-

En Espagne, un village veut sauver ses oliviers face à l'essor du photovoltaïque

-

Le recyclage du plastique stagne à moins de 10% des volumes produits dans le monde

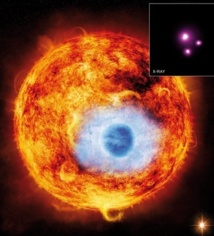

C’est une première dans le monde de l’astrophysique. Le télescope spatial Chandra vient d’observer une exoplanète passant devant son étoile à l’aide de rayons X. Alors que les autres planètes sont étudiées grâce à des observations à la lumière visible ou grâce à leur effet gravitationnel, l’utilisation de rayons X apporte des informations inédites aux scientifiques.

Chandra, anciennement appelé AXAF (pour Advanced X-ray Astrophysics Facility), a été lancé en 1999 avec pour mission l’observation de l’espace via les rayons X. Ces rayons étant absorbés par l’atmosphère terrestre, seuls des satellites en orbite peuvent pratiquer ce genre d’observations. C’est un alignement avantageux de la planète et de son étoile HD189733 qui a permis au télescope de la repérer. Située à 63 années-lumière de la Terre, elle se nomme HD189733b et est de type “Jupiter chaude”.

Autrement dit, il s’agit d’une géante gazeuse orbitant très près de son étoile (30 fois plus près que nous du Soleil). C’est la planète de ce type la plus proche du système solaire, ce qui en fait un candidat idéal pour leur étude. Les satellites Kepler et Hubble l’avaient déjà étudié sous lumière visible, mettant en évidence une atmosphère de couleur bleue, due à des particules de silicates en suspension.

Mais grâce à l’observation aux rayons X, les chercheurs ont pu trouver de nouvelles informations sur son atmosphère. En effet, en passant devant l’étoile, les astronomes ont remarqué que “l’assombrissement” de celle-ci était trois fois plus important sous rayons X que sous lumière visible. “Cela suggère qu’il existe des couches étendues de l’atmosphère transparentes à la lumière visible mais opaques aux rayons X”, explique Jurgen Schmidtt de l’université de Hambourg, co-auteur de l’étude.

“Toutefois il nous faudra plus de données pour le confirmer”, précise t-il. Une autre découverte concerne la relation entre la planète et son étoile. En effet, l’atmosphère de l’exoplanète s’évapore progressivement, à la vitesse impressionnante de 100 à 600 millions de kilogrammes de matière par seconde. Cette évaporation se déroule à un rythme 25 à 65% plus rapide que si l’atmosphère était plus mince, confirmant la présence de ses couches supplémentaires.

“L’atmosphère étendue en fait une plus grande cible pour les radiations de l’étoile, ce qui provoque plus d’évaporation” explique Scott Wolk, lui aussi co-auteur.

Enfin, toujours grâce aux rayons X, les chercheurs ont pu mettre en évidence une étoile compagnon. De type naine rouge, elle s’est formée en même temps que l’étoile principale, mais cette dernière semble plus jeune de 3 milliards d’années, parce qu’elle tourne bien plus vite, brille davantage et montre une activité magnétique plus importante.

D’après les chercheurs, l’explication de ces caractéristiques pourrait être la présence de la “Jupiter chaude” : son attraction gravitationnelle jouerait sur l’étoile principale en la faisant tourner plus vite sur elle-même, déclenchant une plus grande activité. Mais ceci reste à confirmer.

Toutes ces découvertes devraient ainsi tenir en haleine les astrophysiciens et leur permettre de mieux comprendre le fonctionnement des systèmes planétaires dans l’univers.

Chandra, anciennement appelé AXAF (pour Advanced X-ray Astrophysics Facility), a été lancé en 1999 avec pour mission l’observation de l’espace via les rayons X. Ces rayons étant absorbés par l’atmosphère terrestre, seuls des satellites en orbite peuvent pratiquer ce genre d’observations. C’est un alignement avantageux de la planète et de son étoile HD189733 qui a permis au télescope de la repérer. Située à 63 années-lumière de la Terre, elle se nomme HD189733b et est de type “Jupiter chaude”.

Autrement dit, il s’agit d’une géante gazeuse orbitant très près de son étoile (30 fois plus près que nous du Soleil). C’est la planète de ce type la plus proche du système solaire, ce qui en fait un candidat idéal pour leur étude. Les satellites Kepler et Hubble l’avaient déjà étudié sous lumière visible, mettant en évidence une atmosphère de couleur bleue, due à des particules de silicates en suspension.

Mais grâce à l’observation aux rayons X, les chercheurs ont pu trouver de nouvelles informations sur son atmosphère. En effet, en passant devant l’étoile, les astronomes ont remarqué que “l’assombrissement” de celle-ci était trois fois plus important sous rayons X que sous lumière visible. “Cela suggère qu’il existe des couches étendues de l’atmosphère transparentes à la lumière visible mais opaques aux rayons X”, explique Jurgen Schmidtt de l’université de Hambourg, co-auteur de l’étude.

“Toutefois il nous faudra plus de données pour le confirmer”, précise t-il. Une autre découverte concerne la relation entre la planète et son étoile. En effet, l’atmosphère de l’exoplanète s’évapore progressivement, à la vitesse impressionnante de 100 à 600 millions de kilogrammes de matière par seconde. Cette évaporation se déroule à un rythme 25 à 65% plus rapide que si l’atmosphère était plus mince, confirmant la présence de ses couches supplémentaires.

“L’atmosphère étendue en fait une plus grande cible pour les radiations de l’étoile, ce qui provoque plus d’évaporation” explique Scott Wolk, lui aussi co-auteur.

Enfin, toujours grâce aux rayons X, les chercheurs ont pu mettre en évidence une étoile compagnon. De type naine rouge, elle s’est formée en même temps que l’étoile principale, mais cette dernière semble plus jeune de 3 milliards d’années, parce qu’elle tourne bien plus vite, brille davantage et montre une activité magnétique plus importante.

D’après les chercheurs, l’explication de ces caractéristiques pourrait être la présence de la “Jupiter chaude” : son attraction gravitationnelle jouerait sur l’étoile principale en la faisant tourner plus vite sur elle-même, déclenchant une plus grande activité. Mais ceci reste à confirmer.

Toutes ces découvertes devraient ainsi tenir en haleine les astrophysiciens et leur permettre de mieux comprendre le fonctionnement des systèmes planétaires dans l’univers.

La neige au plus bas dans l'Himalaya

La neige au plus bas dans l'Himalaya