Autres articles

-

La neige au plus bas dans l'Himalaya

-

Où se cache la vie extraterrestre ?

-

Environ 15% des terres cultivables dans le monde sont contaminées aux métaux lourds

-

En Espagne, un village veut sauver ses oliviers face à l'essor du photovoltaïque

-

Le recyclage du plastique stagne à moins de 10% des volumes produits dans le monde

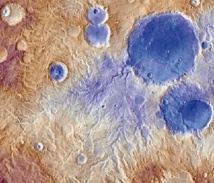

Des chercheurs américains et français proposent une explication pour la formation de certaines vallées martiennes : celles-ci auraient été creusées par des chutes de pluie et de neige.

Les preuves d'une présence ancienne d'eau liquide sur Mars ne manquent pas : canyons, lits de rivières, traces d'érosions. Les pôles martiens sont même recouverts par une calotte glaciaire. Mais quant à savoir si cette eau tombait sous forme de précipitations ou restait sagement au sol, la question fait toujours débat.

Des chercheurs de l'université de Brown, de Chicago et du Laboratoire de Météorologie Dynamique à Paris viennent de trouver la réponse. Non seulement, ils affirment que de la pluie et de la neige sont tombées sur Mars, mais aussi que celles-ci auraient façonné ses vallées !

Leur étude, parue dans Geophysical Research Letters, met en évidence quatre zones où des vallées auraient été creusées par des précipitations. L'explication implique l'effet de "foehn", un phénomène bien connu des météorologues. En présence de montagnes, les vents chargés en humidité montent sur un des flancs et se dessèchent en arrivant au sommet, causant des précipitations.

Arrivés en haut, ces vents devenus chauds et secs redescendent de l'autre côté. On peut observer ce phénomène notamment dans la cordillère des Andes, en Amérique du Sud : les vents venant de l'océan Pacifique à l'ouest remontent les montagnes, créant un climat tropical humide. De l'autre côté, les vents extrêmement secs descendent et s'abattent sur les déserts, comme celui d'Atacama au Chili.

Dans une moindre mesure, on observe ce phénomène en France dans les Alpes. On appelle ces vents les "mangeurs de neige", car ils peuvent faire fondre le couvert neigeux en très peu de temps.

Pour tester cette hypothèse, les chercheurs ont eu recours à une simulation informatique nouvellement développée, le GCM (general circulation model), qui prend en compte les vents et la composition de la jeune atmosphère martienne. En y ajoutant les précipitations, le modèle décrit de manière efficace la formation de ces vallées, avec des traces de précipitations sur les flancs des montagnes. Le modèle utilisé suppose un climat froid, ce sont donc des chutes de neige qui ont été modélisées. Mais les chercheurs indiquent que des périodes de réchauffement étaient très fréquentes, faisant fondre les neiges et écouler l'eau le long des pentes.

La prochaine étape consiste à modéliser la fonte des neiges et analyser son effet. Est-ce l'eau qui a érodé ces vallées, ou la couche de neige aurait pu s'en charger toute seule ? Dans les deux cas, cette étude apporte déjà de précieuses informations sur le climat de la planète rouge il y a des milliards d'années, et aide à mieux comprendre la formation de ses paysages.

Les preuves d'une présence ancienne d'eau liquide sur Mars ne manquent pas : canyons, lits de rivières, traces d'érosions. Les pôles martiens sont même recouverts par une calotte glaciaire. Mais quant à savoir si cette eau tombait sous forme de précipitations ou restait sagement au sol, la question fait toujours débat.

Des chercheurs de l'université de Brown, de Chicago et du Laboratoire de Météorologie Dynamique à Paris viennent de trouver la réponse. Non seulement, ils affirment que de la pluie et de la neige sont tombées sur Mars, mais aussi que celles-ci auraient façonné ses vallées !

Leur étude, parue dans Geophysical Research Letters, met en évidence quatre zones où des vallées auraient été creusées par des précipitations. L'explication implique l'effet de "foehn", un phénomène bien connu des météorologues. En présence de montagnes, les vents chargés en humidité montent sur un des flancs et se dessèchent en arrivant au sommet, causant des précipitations.

Arrivés en haut, ces vents devenus chauds et secs redescendent de l'autre côté. On peut observer ce phénomène notamment dans la cordillère des Andes, en Amérique du Sud : les vents venant de l'océan Pacifique à l'ouest remontent les montagnes, créant un climat tropical humide. De l'autre côté, les vents extrêmement secs descendent et s'abattent sur les déserts, comme celui d'Atacama au Chili.

Dans une moindre mesure, on observe ce phénomène en France dans les Alpes. On appelle ces vents les "mangeurs de neige", car ils peuvent faire fondre le couvert neigeux en très peu de temps.

Pour tester cette hypothèse, les chercheurs ont eu recours à une simulation informatique nouvellement développée, le GCM (general circulation model), qui prend en compte les vents et la composition de la jeune atmosphère martienne. En y ajoutant les précipitations, le modèle décrit de manière efficace la formation de ces vallées, avec des traces de précipitations sur les flancs des montagnes. Le modèle utilisé suppose un climat froid, ce sont donc des chutes de neige qui ont été modélisées. Mais les chercheurs indiquent que des périodes de réchauffement étaient très fréquentes, faisant fondre les neiges et écouler l'eau le long des pentes.

La prochaine étape consiste à modéliser la fonte des neiges et analyser son effet. Est-ce l'eau qui a érodé ces vallées, ou la couche de neige aurait pu s'en charger toute seule ? Dans les deux cas, cette étude apporte déjà de précieuses informations sur le climat de la planète rouge il y a des milliards d'années, et aide à mieux comprendre la formation de ses paysages.

La neige au plus bas dans l'Himalaya

La neige au plus bas dans l'Himalaya