-

SIAL 2025 : L'IRCAM met en avant les efforts de promotion du patrimoine culturel

-

Fatema Mernissi : Une icône et une source d’inspiration pour les jeunes et les femmes

-

M’Hamid El Ghizlane : Clôture en apothéose de la 20ème édition du Festival international des nomades

-

Projection du "Caftan Marocain : un voyage à travers les mains de ses artisans"

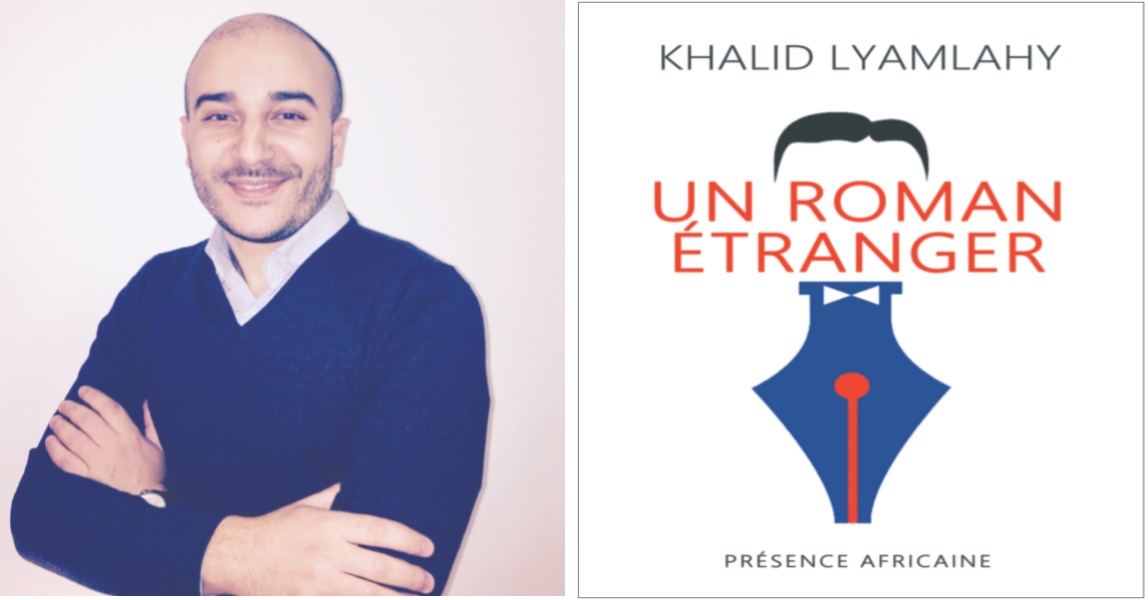

(Présence Africaine, 2017),

Khalid Lyamlahy, jeune chercheur

préparant une thèse à Oxford

sur la littérature marocaine,

signe un roman profond prenant

comme personnage principal

un écrivain étranger et insérant

dans la trame narrative l’acte

de création lui-même.

Il ne se passe rien dans le roman de Khalid Lyamlahy. Rien. Absolument rien. Le narrateur se rend à la préfecture d’une ville sans nom pour renouveler son titre de séjour, est amoureux de Sophie, une de ses collègues étudiantes, et essaie d’écrire un roman, dont on ne sait a priori pas de quoi il parle. Les séquences décrivent la banalité du quotidien au cœur de ces trois événements et ne cherchent pas, à l’inverse par exemple de «Chairs d’argile» (Afrique Orient, 2017) de Salima Louafa, à créer de rebondissements ou à mettre le lecteur en haleine. On s’en fiche que le narrateur obtienne ou pas son titre de séjour, couche ou pas avec Sophie, incarnation emblématique de la fille sans âme, ou même qu’il avance dans son roman. Ce qui fait l’intérêt de ce premier roman réussi se trouve dans le coup de force stylistique entrepris par Khalid Lyamlahy, fin lecteur de Barthes mais sans doute aussi de Khatibi. Son livre est une réflexion profonde et sensible sur les voluptés de l’écriture littéraire, sur ce mélange de plaisir et de souffrance, d’exultation et d’angoisse, d’enchantement et de désenchantement et puis encore d’enchantement que représentent l’acte d’écriture lui-même et son rapport complexe à la vie, que ce soit celle de l’écrivain ou bien des gens qui l’entourent, y compris des inconnus. La première scène du roman est très belle. Le narrateur a envie de dire à la caissière d’un cinéma qu’elle fera partie de ses personnages : « Je crois que c’est à ce moment précis qu’elle a définitivement gagné sa place dans mon roman. Il a suffi que ce regard froid et indifférent vienne achever mes derniers doutes. Comme pour toutes les certitudes qui se fraient un chemin dans l’esprit, tout a commencé par une impression initiale, d’abord douce et imprécise, puis très vite, tout s’est enchaîné dans une logique implacable». Plus l’on avance dans le texte, plus l’on découvre la fragilité du personnage confronté à ses tourments protéiformes qu’un ciel bleu sombre sans nuage accentue. Le narrateur est incapable de définir le sujet de son roman «sans le trahir» mais par contre il sait décrire avec brio la beauté des agencements de l’écriture. Le rose pâle de sa carte de résident à renouveler avant un mois se confond avec le vert émeraude des yeux de Sophie, intriguée vaguement par son projet d’écriture mais indifférente quant aux besoins de son âme. Ces corps anonymes du quotidien dont se fichent les gouvernants, sacrifiés aux logiques néo-libérales des politiques d’austérité et contrôlés par diverses technologies de pouvoir, prennent une importance capitale dans un projet d’écriture où le personnage du roman se confond avec le discours de l’auteur : «Qui sont tous ces corps anonymes entassés dans les transports en commun, dont les corps se frottent, se bousculent, se rapprochent l’espace d’une ou deux minutes puis qui s’éloignent dans l’indifférence partagée?».

On aimerait tant s’oublier dans l’écriture, et l’on s’y oublie parfois, faisant d’elle l’un des meilleurs «antidestins» dont parlait Malraux. Toutefois, il y a toujours quelque chose de la vie ordinaire, du réel, qui vient vous rappeler à l’ordre. Le regard fuyant de Sophie. La sécheresse des employés de la préfecture. La page blanche. Khalid Lyamlahy se joue de ces bassesses du réel, de ses obstacles à l’écriture et en fait des personnages de fiction. C’est à ce niveau que réside toute sa profondeur de son texte. A la fois narrateur, écrivain et être humain (car derrière l’écrivain se cache aussi l’individu avec qui j’ai eu le plaisir cet été de prendre un café sur l’une des terrasses de l’Agdal), Khalid Lyamlahy utilise la vie comme un matériau littéraire : « Peut-être cet autre qui me regarde avec froideur me ressemble mais il n’est pas moi. Il ne peut pas être moi car si tel était le cas, cela voudrait dire que j’ai échoué. Après toutes ces années, je n’ai toujours rien fait, rien créé, rien produit. Je suis toujours ce même pion inutile que des doigts charnus avancent sur un vieil échiquier quadrillé». De grands écrivains comme Mamoun Lahbabi ont très bien compris que la force de la littérature permet d’inverser ce schéma terrible et trouble de l’intérieur cette performativité chère à Jane Austen que Khalid Lyamlahy perturbe avec malice. En littérature, dire, c’est ne pas faire ; dire que l’on n’arrive pas à créer devient l’acte de création lui-même. A ce sujet, après avoir fini le livre, nous n’avons pas pu nous empêcher de le rapprocher avec un autre texte, qui, lui, ne se présente pas du tout comme un roman mais comme un récit. Il s’agit de «Journal d’une mère en deuil» (Le Fennec, 2014) de SalwaTazy, évoquant la souffrance mais aussi la résurrection d’une personne qui a perdu son fils. Lorsque nous avons présenté l’auteure à l’occasion du Festival du livre de Marrakech 2017 et discuté avec elle durant l’après-midi de dédicace (nous étions assis à côté), celle-ci nous a dit que son texte était lié à une expérience vécue mais a ajouté que l’écriture lui avait pris beaucoup de temps, notamment au niveau de la recherche du bon mot à placer et de la façon de rendre compte de ses sentiments. En reliant son récit, qui n’a aucune prétention romanesque, avec les paroles du personnage de «Un roman étranger », nous pensons qu’il y a là matière à poser de nouvelles interrogations sur les dimensions multiples de la littérature, par-delà le format choisi (roman, nouvelle, poème, pièce de théâtre, récit, témoignage).

Comme le montrent ces auteures, produire des écrits littéraires est une façon parmi d’autres de mettre des mots sur des émotions, même celles vécues dans le quotidien le plus amorphe et le plus banal, parfois aussi empreints de souffrance, et de restituer le monde tel qu’on le voit, en décrivant les agencements où évoluent ce qu’Abdellah Baïda appelle les «voix» du texte. On souhaite à Khalid Lyamlahy une belle carrière d’écrivain. Que les rencontres avec les boîtes aux lettres dotées de fentes voluptueuses continuent d’engloutir tes prochains manuscrits!

SIAL 2025 : L'IRCAM met en avant les efforts de promotion du patrimoine culturel

SIAL 2025 : L'IRCAM met en avant les efforts de promotion du patrimoine culturel